.jpg)

房子是人类可以消费的最大商品,它也是个人生活变迁的见证者之一。好奇心日报会进行一系列以房子为线索的报道,看看过往发生了什么。

到了总结一段历史的时候了。

我们的大多数读者只是经历了这段历史的尾声,大部分故事是由上一代写就。

我们希望传达的是它最有价值并应该传承的那一部分:笃信进步、发展;社会会持续不断为个人提供更好更大的空间;努力,并且获得相应回报;自由是可争取的,坚信我们最终会到达的。

其实这就是普世价值。

当“历史”这样的词摆在我们面前的时候,往往为宏大叙事所覆盖,我们希望用更多微观层面的采访,做一些力所能及的梳理。

我们从个人生活中关注度最高的“房子”入手,开始这个记录。

梁铭在浙江台州出生长大 pic/wiki

梁铭有相当顺利的人生,用他自己的话说,“我从小不知道什么叫忧伤,没有什么好忧伤的。”

他 1967 年出生在浙江台州,在人生的前 30 年都乐于称自己为“文艺青年”——而且是衣食无忧的文艺青年。顺利之处体现为:稍一努力就考上了大学,又赶上了国家分配工作和福利分房,虽然觉得工作无聊,却有大把时间可以做自己想做的事情——组过乐队、闯过深圳、创的业颇为赚钱,并且到今天依然衣食无忧。

从这个角度看,房子自然不会成为梁铭会操心的事。

至于文艺,他其实保留至今,比如声称自己最喜欢的歌手是今年获格莱美奖最佳流行歌手的Ed Sheeran。再早一些创业的时候,他和太太海桦租住在浙江农大一幢 20 平米的阁楼里,他们在墙上钉满了蓝白条,灰白条的麻布,如同一个野外帐篷,他们喜欢并排躺在阁楼里的斜屋顶下,让阳光照进来,这是他们想象的“巴黎生活”。后来也买过大房子,买的方式很简单,“那时海桦怀孕了,她希望住的地方比较大,家里人都住在一起,可以打篮球可以睡觉,像 loft 一样,是梦想中的样子。我们画了一张图,算了一下大概得 700 到一千方平米。”

梁铭如今的头衔是海明控股集团的总裁,旗下拥有 6 个服装品牌和一个 2000 亩的农场。他的成功得益于他恰好在市场空白处创了业:在 90 年代中期创立了有别于当时流行风格的服装品牌,并且赶上了实体店消费的黄金时代。除了有了女儿之后出于食品安全考虑而设立的农场,梁铭的公司几乎没有做过服装业之外的拓展。没有犯错,可能是财富的重要保障因素之一。

他们夫妇本来要丁克,不过女儿出生之后,理所应当地承担了所有父母都会产生的焦虑感。他信任西式教育的管理方式,于是在女儿 5 岁时从杭州搬到上海,现在住在上海西郊宾馆内的一幢双层别墅里。这里历来是上海接待全球政要的地方。

梁铭的女儿今年 10 岁,未来梁铭计划送女儿到美国念大学,自己也计划随女儿一起到美国求学。

以下是梁铭的口述,你可以通过这种方式来了解他:

海边的老宅

以前我爷爷有船,是运输的大船,远海的,这个船可以从上海开到福建,“义远”是我们家的字号,“公义之路可以长远”,义远号,还有一艘叫“春和”,这两艘船对开,一边把上海东西拿过去,一边拿过来,做贸易,当时我们家比较富裕。

我以前住的老宅就在码头边,房子是爷爷造的,我出生那会儿还能看到海。我到现在还记得船上的渔夫,当地海岛的渔民都停在我们家门口,到我们家做客,寄存东西,我就去接待他们。海岛人来了还会买鸡放我们这里,我和堂弟就偷偷把鸡扔到坝下,海底去了,后来还被发现了。老宅门口还有鲦鱼、蟹,我们就抓蟹抓跳跳鱼,等他们慢慢变干。

金清港是一个入海口,金清港就是我们家门口,我们以前的房子前面有一个树墩,用来系船,南街整一条街的房子都是我们家的。我爷爷做货运的时候我还没有出生,那个时候刚解放,这两艘船都拿去征用了。我爷爷这么多房子都分出去了,就送啊,我们家有土地有商业,最后我们家房子一点点地没了。

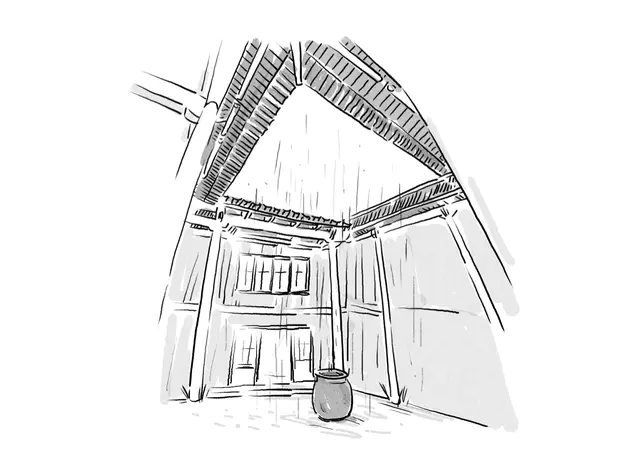

只剩下这个老宅,老宅的房子有前后院,中间有个类似天井的,那时候没有饮用水,天上落下来的水,我们叫天落水。房顶下有一个大杠,用瓦接起来,漏出几大缸,这个水就是拿来饮用的。

老宅有两层楼,那时候两层房子是很好的,以前是泥的,慢慢变成木板,后来变成石板。

以前那个房子在台州海边,每一年都有台风。台风来了以后因为是木头房,那个天窗会飞走瓦片,风大还会把整个推倒,我们就会抱在一起,拿被子挡着,摇晃得很厉害。

接着天露水的老宅

我爷爷有两个儿子,我爸爸和我大伯,还有三个女儿,每个人都住在老宅里。到我这辈就慢慢变迁了,这个港也变成大马路了,港口往海边移了。我在老宅住到七八岁,然后就分一户一户,独立成家,房子变窄变小了,也在原地上新盖了水泥房。

我读书一直很差,高二突然会读书了,就转学到黄岩县政府读高中了,黄岩中学当时是重点中学。过去以后我在课上跟同桌打架,我当时比较皮,要么坐第一排要么坐最后一排,姓梁的一个化学老师老师很不错,他用了很好的方法,他在课上说全班我比较聪明,花点精力肯定很好,就鼓励我,第二天就任命我为化学课代表。这个老师对我影响很大很大,我当时花了一个礼拜时间,把化学书全看一遍,期中考试就考了全校第一。

在我们那个地方考上大学就像中状元一样,我们中学有好几百人,一次考上一个就很了不起了。初中一年级,我们英语老师就换了三个,因为懂英语的不多。我高二转学到黄岩中学前,中文都是用土话教,《荷塘月色》我们也用土话背,我的普通话还是到了大学才学会。

学习上,我的父母没有给我任何压力,爸妈总觉得自己儿子是最好的,他们都是表扬我。不会读书没有关系,因为我们家也没有人考上大学。

所以我一直很快乐,从小不知道什么叫忧伤,因为没有什么好忧伤的。

小时候我很喜欢种花种草,我七岁的时候去海岛,看到了水仙花,我就挖了两麻袋水仙花,把它运到黄岩新华书店门口,新华书店门口就是花市。有两个老的走资派,一个从北京来,一个从上海来的知识分子,都是被打倒的。他们在黄岩租了很多院子,繁殖培育花卖。他们都是七八十岁的老头,我七岁就跟他们在一起。

我在一个老头那里卖完了我的水仙花,周末我帮他卖花,他在前面踩三轮车,我在后面推。买了花以后他会给我很多花,我们家整个院子的花都是我种的。我跟这个老头是忘年交,印象特别深,年糕你知道吧?用手工做的,蒸好以后切一块,里面放豆腐干、肉、豆芽菜,一捏,啪一粘两对浇点热汤,我们一人一个。

很多植物我天生都知道什么科,现在我到某一个地方,我第一时间就是趴在地上看一看,尝一尝,吃一吃,基本上都蛮准的。我很喜欢种花种草,所以当时上大学我也想要考园艺系。结果那时候大学还没考就让你写志愿,我写了浙江农业大学园艺系,结果阴差阳错被农业工程系录取了,就是农产品加工,工程机械方面的,我一点也不喜欢。

所以我进了大学以后就去组乐队,搞音乐去了。我 85 年开始上大学,到 92 年,我都一直在乐队里打架子鼓。我们乐队在学校和社会上都有演出,每个晚上我们都去交谊舞厅演奏,那时候没有酒吧,交谊舞特别时髦,特别新奇。一般什么团支,每个公司单位,都有这种一年要组织几场团的活动,基本上都会请我们去演奏舞曲,就两类曲目,一类是台湾的琼瑶系列,比如说在水一方,还有一类就是我接触到的西方音乐,比如披头士。

我的架子鼓其实是组乐队之后开始学的,打鼓对我来说不难,因为我天生节奏感比较好,还当了学校的文艺部长。这可能跟我爸妈有关,我爸妈都是地方的文艺工作者,我爸爸是打鼓板,小小的但很响,小时候爸爸妈妈文工团演出的时候,我就会跟着打节奏。

我不想“捧个茶,一张报纸坐一天”

我们那时候读大学,空得很,没有任何压力,包分配,都是公务员。那时候一毕业就是干部,你是学生干部还有好的单位分配。

我 1989 年大学毕业,分到杭州市农业局下面的农业机械培训中心做讲师。当时单位总共就造了几个房子,已经分光了,分光了以后没地方住,我住哪里呢?

农机培训学校有个大仓库房,很大很豪华,两个门可以推进去。这个房子太大,漏风。有一年特别冷,我搪瓷碗里的水,放在房间里都结冰了,好冷,因为通风,我就偷偷地用电炉烘这个房子,因为不用算电费。大概过了一两年后,有个老书记要搬走了就把他的房子分给我了,因为他不能占两套。分的房子有 60 平方,两个楼梯上去,两个单元,四户,下面还配一个自行车库,一楼有个小的车库房。

我当时在农业培训中心,一年就上一堂课。实在没事干,我很难受,比较彷徨,不知道未来自己能做什么,老是靠乐队也不是长久之计,那还是年轻人玩的。上班的地方也不太适合我,做公务员我不喜欢,早上捧个茶,一张报纸,在那坐一天。

我就觉得国内没什么机会,国外好像有好多机会,就准备出国了。当时身边很多想考托福出国的,很多浙大的同学朋友都走了。我们乐队的人也去了澳洲,大家都有这个念头。

所以毕业后的第二年我就去读托福班,考了五百多分。阅读作文都没问题,但是死在哪里呢?听力。听不懂所以后来也没去成美国,就去了深圳。

我有个朋友在深圳的西湖达利公司做财务总监,让我去做会计财务。我什么证都没有,他买了本书给我,叫《会计学原理》,封面是绿色的,让我看一礼拜,看好了上班。 我一晚上就看完了,我说“这很简单,就是加减乘除,配配平就可以了”。

我看完第二天就上班了,西湖达利的总经理就让我去记账,敲敲算盘。很搞笑,他说“这有红笔”,我说“不用红笔,减就可以,负就可以了”。这就露馅了,因为我没有从来没做过,但老实交待后他们也让我留下来了。

我在深圳做了一年不到,就被抓回来了。

当时我还没在农业培训中心辞职,只是抱着玩的心态想着去深圳干了再说。走之前我去检查身体就跟医生说好,把我改成“肝病”,问医生要了一沓病假条,给单位寄过去。我跟单位说这身体不行,要回家修养。结果出问题了,这个病假条是连号的,哈哈哈哈。

有个领导通知我了,说“小梁这个事情被局上知道了,病假条惹祸了,你先回来避避风头”,所以我就回来了,局长说“回来就是好同志嘛,对不对?” 后来还安排我去参加科研项目,评工程师,但实在无聊,我经常不去上班也就慢慢辞职了。

700 平方,但是我们买来后从来没住过

我回到杭州没待多长时间,我和海桦很快就开始创业了。我们中学就认识了,96 年设立公司,98 年结婚。

创业第一年就成功了。我们在杭州凤起路开了古木夕羊服装店,租了一个 20 米长,有 6 间门面的简易房,每个净深大约 4 米 5,门面 3 米 3,但半条街都是我们的店。当时门面不知道用什么,我觉得木厂里水曲柳的树皮很漂亮,我就拉了好几三轮车的树皮到凤起路,把古木夕羊四个字,用树皮一条一条贴起来,很文艺。

我们是 1996 年 7 月 28 号开的,我印象很深,第一天就做了 3000 多块钱,运气不错,因为那时候衣服便宜,就十几块钱一件。

说真的,我运气很好,上帝眷顾,一直以来好像都没吃过什么苦,没吃过亏。运气也好。

我觉得挫折跟人内心的目标相关,你的目标大,你可能容易失落,饱受挫折,我的目标一直不是特别大,我没有一定要做到多少亿,我觉得该多少就多少,有合理的目标。

简单说,你是个老虎,让你变成大象,那你这个老虎也废掉了,是吧?把你当猫养,那也对不起你,所以有些事老虎就是老虎,适合的阶段,适合的队伍,做适合的业绩我觉得就够了。

我们起名字“古木夕羊”,为什么?因为那时候品牌都是什么“奴”啊,都是洋名,我们就用了四个人的偏旁部首。而且那时候台湾女装,台湾风格的特别多。海桦觉得连一些漂漂亮亮,简单的白衬衫都买不到,所以她就做了非常简单的品牌,文艺、简单生活。

现在古木夕羊还在,20 多年了,还是简单简洁,只是说文艺的表达方式不一样了,以前有北岛,舒婷,诗歌,当代文学…现在的文艺表达是“我梦想自己开个咖啡馆,带院子的最好”;我用眼睛去看世界,我会摄影;我用耳朵去听世界,我听音乐,就不再用过去的文学去表达了。

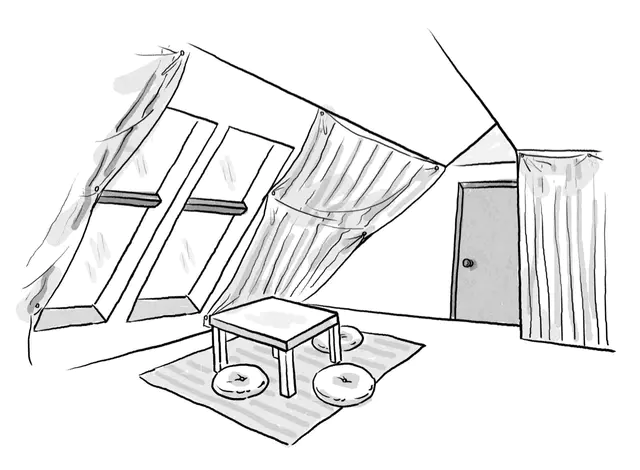

创业那段时间我们租了一个阁楼,一住就住了三年多,是浙江农业大学的一个专家楼,专家楼大概有四层楼,有个坡屋顶。为什么住阁楼呢?因为我们很向往巴黎的感觉。

梁铭和太太喜欢躺在阁楼里,望向天空

我们上面有个天窗,可以打开,有时候头伸出去看看,特别漂亮,在斜顶下面,我们就躺着,有时候忘了就磕头了,但是我们感觉特别好。

房间有二三十平米,我们外面不能设计,阁楼里我们就全部清空,用条纹麻布整一个把它钉在墙上,全部是粗的条纹麻布,蓝白条,灰白条的,很漂亮。从头到地都是用一种材料,一进去就像进到一个麻布条纹的帐篷一样,然后露一个天窗。

我们和农大的同学经常去阁楼对面的小杨饭店吃饭,有小甲鱼,螺丝,泥鳅,毛豆... 有一天下大雪我们没有地方去,就在饭店里吃饭,当时变压器都坏了,我们就生了一个煤炉,弄了酒,烤东西吃。怎么吃着吃着感觉有点痛,全是火,结果是我们的羊毛袜都被焦掉了。这种感觉,像阁楼这种就是我们那时候想要的年轻人的生活方式。

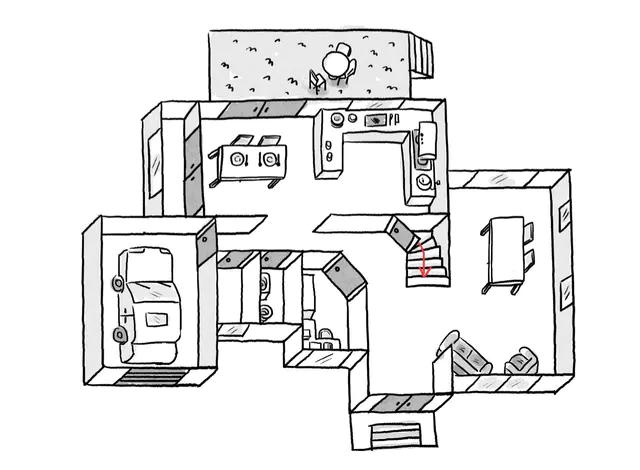

后来我们还买了一个更大的房子,那时海桦怀孕了,她希望住的地方比较大,家里人都住在一起,可以打篮球可以睡觉,像 loft 一样,是梦想中的样子。我们画了一张图,算了一下大概得 700 到一千方平米。我们的设定不像普通人对家的设定,更自由,更多可能性的场所跟空间,不是豪宅的概念,就是符合我们的调调。我们想过这么大的房怎么办,我们就准备买两个帐篷搭起来就变房间,可以睡觉了。

后来刚好有个房子一层 350,两层也就是 700 平方,但是我们买来后从来没住过。

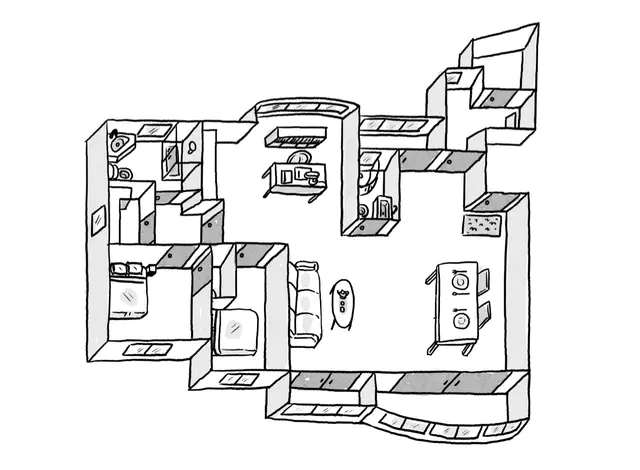

之后服装生意就越来越好了,我们买了一个在九中对面的房子,也是阁楼,这阁楼就大了,100 多方,哇塞,有 7 层楼,没有电梯,小两厅。出去还有很大的一个露台,非常好。100 多平米是正常的房子,还不含阁楼。阁楼实际上跟房子一样大,只是有些低了进不去,可以爬进去,有好几个三角窗。那算是真正意义上我买了住的第一套房子。

绿园离西湖只有步行距离,这间房有250平米左右

“西方自由的教育”

海桦怀孕后,有次岳父到我们家,印象比较深的是他嫌这里条件比较差,说:“这个房子不行啊,那么高,那么爬不对啊”,因为那个七楼相当于八楼,一楼还有停自行车的夹空层。

我觉得在父辈的传统概念里房子那是祖祖辈辈的,他们象征着身份和地位,所以说为什么农村造房子越造越好,越造越高,实际上可能就住两老,年轻人都出去了。但他们就觉得咱们家有实力,他要这种尊严,岳父他们心中的房子也是一种自尊。

后来海桦肚子大了,实在爬不动了,我们就在边上的“绿园”买了房子,两百五十几平,这个房子能看到西湖,22 楼,可以步行到西湖,离植物园也只要五分钟,我们住的对面就是山,隔壁就是浙大。房间里的墙也被我们拆光了,空空荡荡的,希望尽量留出来空的。

孩子生出来后,我抱在手上,那几分钟脑子完全是空白的。我什么都不懂,很焦虑,很着急,责任、安全…想着吃荤的有毒素,吃素的也有毒素,喝饮料还有色素,食品安全很麻烦…一回过神来孩子就被推走了,推到房间里去了。

我们生小孩之前想着孩子不住我们这,和爷爷奶奶住在一起,所以在对面同一个小区也买了一幢,孩子所有的东西都先放到爷爷奶奶那里。

我们实际上一直不想要孩子,觉得很麻烦,所以生得很晚,但生出来就不一样了,生下来以后马上打电话赶紧把所有小朋友的东西搬到我们房间。

孩子 5 岁的时候我们就从杭州搬来上海了,她在上海宋庆龄幼儿园读了 2 年,这是中国最好的幼儿园,属于中国福利基金会,很多老师都是英国人,幼儿园里有很大的草坪。

小学我们让她在宋庆龄小学读了一年,加强中文课,小学二年级就转到惠灵顿(注:上海惠灵顿国际学校,惠灵顿公学由维多利亚女王在 1856 年创立,在上海的分校被认为是上海最贵的国际学校)。她现在 9 岁多,马上 10 岁了。

让她读这些学校是因为我更认同西方自由的教育,不是填鸭似的教育,我看到国内的教育把小孩子身体都毁了,并不快乐。

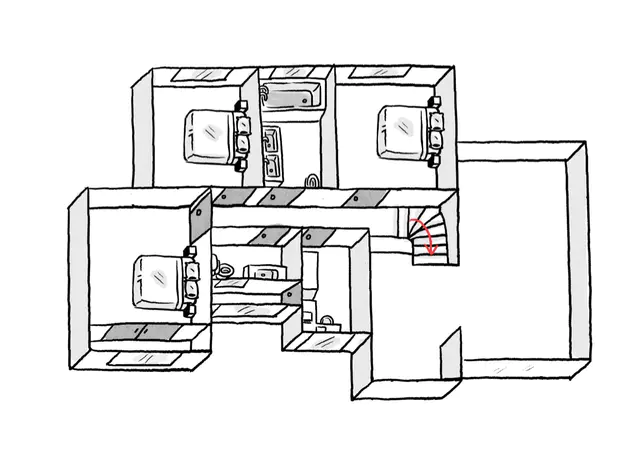

梁铭和家人现在住在西郊宾馆的双层别墅里,图为别墅一层

我认为让小朋友健康快乐成长比学到知识更重要,我们那时候读书不太好,我们现在读书都还来得及,但是小朋友的身体来不及。都说性格 3 岁决定 80 岁,所以我想让她 OPEN,快乐,让她追求自然,所以小时候我每个礼拜都要带她去农场稻田里跑步玩耍。

我女儿画画很好,而且六岁就能作曲了,七岁就代表上海第一名去亚洲参加钢琴比赛。

国内的竞争导致孩子一定要考清华、北大、浙大,这些说上去对未来的人生事业影响很大,所以拼命去挤,可我觉得我不是什么好大学毕业,我自己也还不错,就是做自己。

我觉得爸爸妈妈最大的任务就是发掘她的潜质,发掘到了就不断提供一些条件,让她按照这个潜质去发展,不是每个人都要按照父母亲的要求去考上什么学校和专业,我觉得那是为父母亲而读书,对孩子不公平,也不尊重。

我爸妈就从来没要求我做什么,我爸经常说:“我很满意了,我想也没想我儿子会把企业做起来。”

我的父辈一代觉得我有个工作就很好了,他们那个年代没多少钱,大家都很平等,没有说哪一家特别富。价值观当中也没有一定要有多少财富的概念。

他们也没有想摆脱贫困,因为也没有机会让你去奋斗,那时候不能够从商,是资本主义尾巴。但现在就不一样了,大家被社会的某一些东西拉走了,表现得物欲横流。

我现在最担忧的就是我经营的“义远农场”,因为到现在还没有实现盈利,但是我们都付出了很多精力和热情。团队中的一些年轻人希望在这里获取成功,但实际上没那么快,我感觉有点儿对不起大家,这对我来说比较有负担。

年轻人想要获取的成就,跟农业想要获取成功的规律不匹配。他们的期望是两三年就好了,但是我们已经做了七八年还没有盈利,从事农业生产养殖对他们来说就没有盼头。

我跟他们解释过万物都有成长的节奏,比如说一颗种子水稻,我们四月里撒,到十一月份才能有收成,中间是没有收获的,这是规律。如果你破了物理条件,比如说用激素,用化肥,这不是自然有机的,是不好的。万物有它的节奏和节拍,大自然是最好的,它给每一个生物的成长速度都是科学的。

可持续,可盈利,还要追寻这个理念,我们可能还需要两三年吧。

我想过如果我不做农场,我现在可能还是做跟植物有关的事业,我喜欢自然的东西,喜欢花花草草,那是骨子里的。你要知道,我六七岁就去挖水仙,跟七八十的老头学习怎么扦插,怎么种花。

用《失控》里的一句话说,当你大脑里留着很多东西时,某一天它会集体涌现出来,平时没有积累,没有好奇心就涌现不出来。创业也是涌现出来的,不是刻意设计好,按照路线图的,是自然进化,很多物种放在这里,形成怎么样就是怎么样,人为的不一定是最好的。